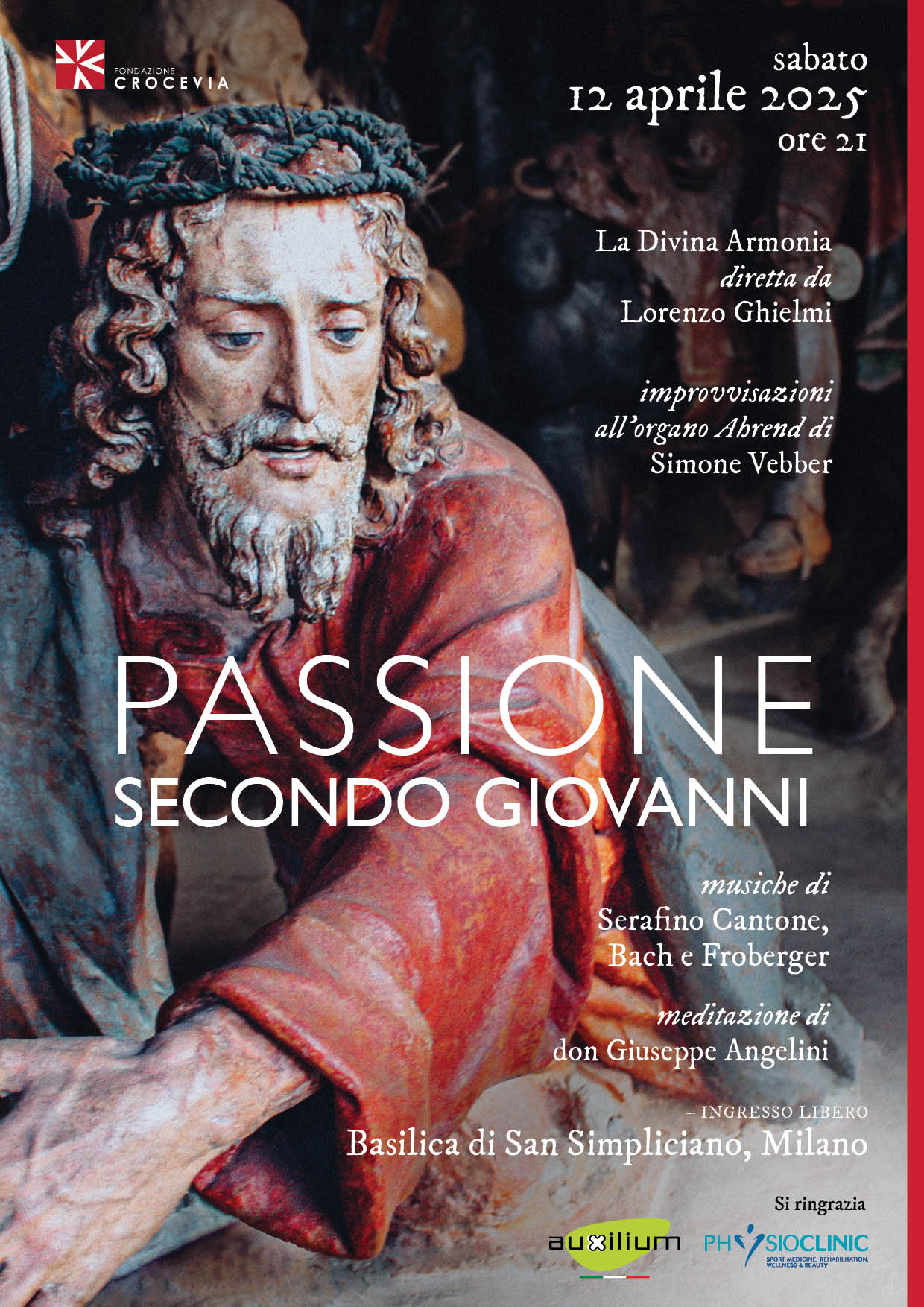

Sabato 12 aprile 2025, alle ore 21 nella Basilica di San Simpliciano si tiene il Concerto per il Tempo di Passione, appuntamento che da oltre un decennio segna il periodo della Pasqua a Milano. Quest’anno sono eseguite musiche di Bach e Froberger. Ma il cuore del concerto è la Passione secondo Giovanni, composta da Serafino Cantone – monaco cassinense che visse gran parte della sua vita (1565-1627 circa) nel monastero di San Simpliciano -, tra i grandi musicisti lombardi dell’epoca. La Passione secondo Giovanni risale al 1603 e, ora riscoperta, viene finalmente riportata in vita, dopo secoli, proprio nella basilica nella quale quell’opera sacra era stata concepita. La musica severa del monaco Serafino ben risponde ai canoni indicati da san Carlo Borromeo, in cui solo l’organo, il canto liturgico e la polifonia si alternano nella declamazione dei testi sacri.

Interpreti del concerto sono il direttore Lorenzo Ghielmi con l’ensemble “la Divina Armonia” e l’organista Simone Vebber, che propone alcune improvvisazioni in stile moderno, in dialogo con la musica barocca.

Oltre agli interpreti, protagonista è anche lo straordinario organo che dal 1990 risuona tra le antiche mura della Basilica di San Simpliciano. Costruito da Jürgen Ahrend è stato pensato per la musica di Johann Sebastian Bach e accompagna da oltre tre decenni la vita liturgica e musicale della Basilica.

Bsasilica di San Simpliciano, “LA PASSIONE SECONDO GIOVANNI” di Serafino Cantone e altre musiche sacre di Johann Sebastian Bach, Johann Jakob Froberger, Johann Christoph Bach Sabato 12 aprile 2025, h 21

Ingresso libero

In collaborazione con Fondazione Crocevia. Si ringrazia Auxilium e Physioclinic

Per informazioni: www.fondazionecrocevia.it

PROGRAMMA

Serafino Cantone (circa 1565-1627) Mottetto ad adorationem crucis Crux fidelis – Pange lingua a 5 voci Mottetto Adoramus te Christe a 5 voci

Johann Jakob Froberger (1616-1667) Toccata per l’Elevazione per l’organo

Serafino Cantone Passio secundum Joannem (prima parte) La cattura di Gesù, Gesù davanti ai sommi sacerdoti, Gesù davanti a Pilato, Gesù flagellato e incoronato di spine, Gesù crocefisso

Johann Sebastian Bach (1685-1750) O Mensch bewein’ dein Sünde groß BWV 622 (O uomo piangi il tuo grande peccato)

Serafino Cantone Passio secundum Joannem (seconda parte): Morte di Gesù in croce, Epilogo

Serafino Cantone Mottetto Adoramus te Christe a 5 voci

Johann Sebastian Bach Fantasia in sol minore BWV 542,1 pro organo pleno

Johann Christoph Bach (1640-1703) Mottetto Fürchte dich nicht a 5 voci e basso continuo

GLI INTERPRETI:

LORENZO GHIELMI

Lorenzo Ghielmi si dedica da anni allo studio e all’esecuzione della musica rinascimentale e barocca. Tiene concerti in tutta Europa, in Giappone e negli Stati Uniti, e numerose sono le sue registrazioni radiofoniche e discografiche. Le sue registrazioni di Bruhns, di Bach, i concerti di Handel e i concerti di Haydn per organo e orchestra sono state premiate con il “Diapason d’or”. Ha pubblicato un libro su Nicolaus Bruhns e studi sull’arte organaria e sull’interpretazione delle opere di Bach. Insegna organo, clavicembalo e musica d’insieme presso la Civica Scuola di musica di Milano. Dal 2006 al 2015 è stato titolare della cattedra d’organo presso la Schola Cantorum di Basilea. È organista titolare dell’organo Ahrend della basilica milanese di San Simpliciano. Dirige l’ensemble strumentale “La Divina Armonia”. Fa parte della giuria di numerosi concorsi organistici internazionali (Toulouse, Chartres, Tokyo, Bruges, Freiberg, Maastricht, Losanna, Norimberga, Graz, St. Albans).

L’ensemble LA DIVINA ARMONIA è stato fondato nel 2005 da Lorenzo Ghielmi.

Ogni componente del gruppo ha una lunga esperienza nel campo della musica barocca. Il gruppo è stato ospite in importanti stagioni italiane ed europee: “Serate musicali” di Milano, “Bozart” di Bruxelles, “Les Arts Renassants” a Toulouse, “Bach-Gesellschaft” di Salisburgo, “Oslo International Kirchenmusik Festival”, numerose tourneè in Giappone…

Registra per l’etichetta belga “Passacaille”. Le registrazioni dei Concerti op. IV di Handel e dei Concerti di Haydn hanno ricevuto numerosi premi (il “Diapason d’Or”, il riconoscimento “Cd del mese” della rivista tedesca “Toccata” e della rivista italiana “Amadeus”). L’ensemble ha collaborato con i Toelzer-knaben Chor in un programma interamente dedicato ad Haydn. Nel 2009 ha registrato in prima esecuzione moderna la Passio secundum Joannem (1744) del compositore Francesco Feo.

Ha inaugurato nel 2019 la stagione del prestigioso Festival di Musica Antica di Utrecht.

SIMONE VEBBER

Diplomato in Organo e Composizione Organistica e in Pianoforte (con il massimo dei voti e lode) presso il Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento, ha successivamente ottenuto il Diploma in Organo presso l’Accademia di Musica Antica di Milano sotto la guida di L. Ghielmi, il Diplome de Concert presso la Schola Cantorum di Parigi con J. P. Imbert e la Medaglia d’Oro in Improvvisazione presso il CNR di Saint-Maur-des-Fosses (Parigi) con P. Pincemaille.

Vincitore di numerosi premi in concorsi internazionali fra cui il Primo Premio Assoluto presso il Concorso “Bach” di Saint-Pierre-lès-Nemours (Francia) nel 2005, il Primo Premio al Concorso J. Fux di Graz (Austria) nel 2010, e nel 2012 il premio “P. Hurford” presso il Concorso Internazionale di St.Albans (Inghilterra). Ha al suo attivo un’intensa attività concertistica che lo porta a suonare in veste di solista nei più importanti festival organistici internazionali (Vienna, Copenhagen, Parigi, Bordeaux, Milano, Beirut, Rio de Janeiro, Mosca, Tokyo, Montreal…). Il suo repertorio spazia dalla musica antica fino ai compositori contemporanei.

Ha inciso musiche di J. S. Bach, Ch. M. Widor, G. F. Handel, C. Saint-Saëns e di compositori romantici e contemporanei per le etichette Da Vinci Classics, La Bottega Discantica, Diapason e Tactus. Si è esibito in qualità di solista con prestigiose orchestre fra cui l’Orchestra Mozart diretta da C. Abbado. Le sue esecuzioni sono state trasmesse da ORF (Austria), RAI Radio Tre, Radio Vaticana, Rete Toscana Classica e Radio Marconi.

In qualità di docente ha tenuto Masterclass di interpretazione presso varie istituzioni estere quali la McGill University di Montreal e la Universität für Musik und darstellende Kunst di Graz. È titolare della cattedra di Organo presso il Politecnico delle Arti – Conservatorio “G. Donizetti” di Bergamo.

Il LUOGO:

BASILICA DI SAN SIMPLICIANO

La Basilica di San Simpliciano, detta anticamente basilica virginum, risalirebbe a Sant’Ambrogio, che l’avrebbe costruita fuori città sulla strada che, passando per Como e attraversando i paesi alpini, giungeva nella Rezia. Alla mancanza di sicure testimonianze che attestino l’effettiva paternità santambrosiana della nostra basilica ci sono incontrovertibili riscontri architettonici che ne garantiscono l’origine paleocristiana; anzi, al riguardo, gli studiosi sono unanimi nel fissare il sorgere della basilica alla fine del IV secolo o agli inizi del V e nel ritenerla il più grande ed esteso monumento paleocristiano milanese, originario nelle fondamenta e in gran parte dell’alzato perimetrale, il cui grado di conservazione non ha riscontro in nessun altro edificio coevo dell’Occidente, dell’Oriente e della stessa Roma. Sorse con pianta a croce latina, costituita da una grande aula centrale (oltre 56 metri di lunghezza esclusa l’abside, più di 21 metri di larghezza e oltre 19 metri di altezza dal piano originale alle capriate di copertura) con addossati due transetti; all’esterno, nell’area attualmente occupata dalle cappelle laterali, correvano i cunicula, specie di portici per riparare i fedeli e accogliere i catecumeni. È difficile ricostruire 1600 anni di vita di un monumento, che nel corso dei secoli si è certamente adattato alle vicende storiche e architettoniche che lo hanno coinvolto; sinteticamente ricordiamo quattro momenti principali. Una prima ristrutturazione della basilica di San Simpliciano sarebbe avvenuta in periodo longobardo; lo confermerebbe il ritrovamento di tegoloni sui tetti con impresso il nome di Agilulfo e di Adaloaldo. Probabilmente la grande aula fu ripartita in tre navate, con pilastri più piccoli e più fitti di quelli attuali. Ai tempi longobardi, più precisamente alla iniziativa della regina Teodolinda, dovrebbe essere fatto risalire l’insediamento dei monaci benedettini cluniacensi, chiamati a custodire la chiesa dove si conservavano reliquie di grande devozione (i martiri della Val di Non). Una radicale ristrutturazione della basilica di San Simpliciano avvenne certamente in epoca romanica, forse già nel secolo XI, certamente dopo la vittoria del Carroccio sul Barbarossa del 29 maggio 1176, ottenuta — secondo la tradizione — per l’intercessione di Sisinio, Martirio e Alessandro che in quel giorno la liturgia ambrosiana commemorava; dopo di allora la basilica di San Simpliciano fu detta anche basilica del Carroccio. La ristrutturazione romanica interessò il campanile, il tiburio, la volta che sostituì le capriate in legno, l’abside che fu rimpicciolita e la facciata con l’inserimento del portale centrale. Di quel che avvenne nei secoli successivi va ricordata senz’altro l’erezione del chiostro piccolo (XV secolo), la realizzazione dell’affresco “L’incoronazione della Vergine” nel catino dell’abside ad opera di Ambrogio da Fossano detto il Bergognone (1509), la sostituzione dei monaci cluniacensi con quelli cassinensi (1517) e quindi l’innalzamento di circa due metri del pavimento della basilica e la costruzione del chiostro grande detto anche delle due colonne (XVI secolo). Il terzo momento di grande trasformazione della basilica di San Simpliciano si verificò nel secolo XIX. Soppressi i conventi per iniziativa governativa, i benedettini lasciarono chiesa e chiostri; questi diventarono ospedale e poi caserma e quella, attorno al 1840, fu sottoposta ad una radicale revisione da parte dell’architetto Giulio Aluisetti che uniformò tutto l’interno secondo canoni neoclassici, coprendo pareti pilastri e volte per accogliere l’ingombrante altare che ancor oggi impedisce la vista dell’abside, del coro e dell’affresco del Bergognone. Questo intervento fu deleterio sotto ogni aspetto per la basilica di San Simpliciano. Il quarto momento è quello cominciato dopo la seconda guerra mondiale e conclusosi negli anni Ottanta; la basilica ha ritrovato il suo originario carattere paleocristiano e la sua larga impronta romanica. Gli interventi — a differenza di quelli delle epoche precedenti — non hanno modificato la struttura del monumento, bensì l’hanno consolidata e restituita nella sua originalità. L’ultimo restauro infatti è stato condotto con l’intento di svelare il complesso palinsesto della chiesa evidenziando gli elementi che il tempo man mano ha introdotto e che ci sono pervenuti. In tal modo la basilica di San Simpliciano ha ritrovato il suo alto e singolare linguaggio architettonico, austero e solenne al tempo stesso, capace di comunicarci il mistero e di introdurci in esso

L’ORGANO:

L’organo è stato realizzato da Jürgen Ahrend (1991)

Nel 1985, durante l’anno europeo della musica, Sandro Boccardi, responsabile del ciclo “Musica e Poesia” in San Maurizio per l’Assessorato alla cultura del Comune di Milano, concepì l’idea di realizzare un organo dedicato alla musica di Johann Sebastian Bach.

In quel momento, ben pochi avrebbero scommesso che un’impresa del genere si sarebbe realizzata.

Incredibilmente invece il progetto riuscì ad avere l’appoggio di alcuni importanti sponsor e a trovare la sua originalità incontrandosi con la figura di Jürgen Ahrend, organaro tedesco che aveva da poco realizzato il restauro di alcuni fra i più importanti strumenti della Germania del Nord. Sandro Boccardi riuscì a radunare una piccola squadra impegnata nel perseguire il progetto e a trovare nella Basilica di San Simpliciano lo spazio architettonico e acustico ideale per una realizzazione così importante. Trent’anni dopo, guardando questo strumento, si può ben dire come la storia organaria italiana sia stata profondamente segnata dall’organo di San Simpliciano. Ahrend ha saputo tradurre il fascino e le caratteristiche costruttive degli organi dell’epoca di Bach con alcuni tratti salienti della tradizione italiana: il suono delicato del registro Principale (le canne di facciata), il suono del Ripieno luminoso e argentino, il prospetto elegante e disposto su una superficie piana (si notino gli elementi ispirati dall’organo di San Petronio a Bologna, lo strumento più antico d’Italia e uno dei più antichi al mondo).

L’organo di San Simpliciano è uno strumento che si riallaccia alle tecniche costruttive antiche per meglio suggerire all’interprete come eseguire la musica del periodo barocco. L’organo è stato utilizzato negli anni per un’importante serie di registrazioni discografiche ed è diventato noto ben oltre i confini nazionali. La Parrocchia ha sempre saputo sapientemente inserire lo strumento nella sua vita liturgica.